CMO视角看营销自动化:如何用MarketUP破解增长困局?

作为一家年营收超10亿的工业设备企业CMO,我曾用三年时间陷入“投入涨、效果平”的怪圈:年度营销预算从800万加到1200万,线索量却只增长15%,销售团队对线索质量的抱怨声越来越大。直到去年引入MarketUP智能营销自动化系统,我们才真正实现“用数据驱动增长”——线索转化率从9%跃升至27%,营销ROI提升42%。今天,我想从实战角度聊聊,MarketUP是如何帮我们破解增长困局的。

一、作为CMO,我曾被三个“死结”困住

1.1 数据割裂:客户像“碎片化幽灵”,抓不住、看不透

我们的客户触点遍布官网、行业展会、公众号、SEM竞价等10多个渠道,但数据像散落在不同抽屉的拼图:

- 官网后台显示“某企业访问了3次产品页”,但不知道是谁、来自哪个渠道;

- 线下活动收集了200张名片,录入Excel后就成了“死数据”,没人知道客户后续是否看了公众号文章;

- 销售CRM里的客户信息,和市场部的活动参与记录完全脱节,导致跟进时“对不上话”。

最尴尬的一次,销售去拜访某大客户时,对方说“你们上周的白皮书我很感兴趣”,销售却一脸茫然——因为市场部的资料下载数据没同步到销售端。

1.2 线索筛选:3个人力专员“大海捞针”,错漏率超40%

市场团队每月能获取3000+线索,但真正值得销售跟进的不足10%。我们曾安排3名专员专职筛选:

- 手动核对表单信息(公司规模、行业、需求描述);

- 翻查客户是否参加过线下活动;

- 记录是否下载过深度资料……

但人工判断太主观:有次把“下载基础手册”的客户归为“高意向”,结果销售跟进时发现对方只是“随便看看”;反而漏掉了“连续5天浏览技术参数页”的潜在大客户。更糟的是,线索超过72小时没跟进就会失效,人力筛选根本赶不上节奏。

1.3 部门协同:市场与销售像“平行世界”,各说各话

销售总监总说“市场给的线索是‘无效流量’”,市场团队觉得“销售跟进不及时”。根源在于“数据断层”:

- 市场部不知道销售如何跟进线索(是否打电话、客户反馈是什么);

- 销售看不到客户的前期行为(是否参加过 webinar、下载过哪些资料)。

去年Q3,我们花50万办了场行业峰会,转给销售80条“高意向”线索,1个月后复盘发现仅成交2单。后来才从MarketUP后台看到:其中40条线索在会后3天内下载了“报价单”,但销售根本没查看这些数据,只是按话术模板机械推销。

二、MarketUP如何帮我们“解结”?三个核心能力直击痛点

2.1 全渠道数据整合:给客户画“360°动态画像”,让数据自己“说话”

MarketUP最打动我的,是它能给每个客户生成“唯一身份ID”,像给客户装了个“行为记录仪”:

- 客户从SEM点击进入官网,系统自动记录“来源渠道=SEM-关键词‘工业泵选型’”;

- 下载《2024智能制造白皮书》时,自动打上“需求=智能制造升级”标签;

- 参加线下展会扫码签到后,同步关联“活动参与=上海工业博览会”;

- 甚至销售转发的专属海报被客户点击,也会实时更新到客户画像中。

现在打开MarketUP后台,我能清晰看到某客户的完整旅程:“3月1日通过行业峰会扫码→3月5日下载报价单→3月10日转发产品手册给同事→3月15日查看‘售后服务条款’”。这些数据让市场和销售对客户的认知完全同步,销售跟进时能精准说“您上次关注的XX功能,我们刚好有案例可以参考”,沟通效率提升60%。

2.2 线索自动评分+孵化:让“高价值客户”自动浮出水面,不浪费1条线索

MarketUP的“标签+评分”体系彻底替代了人工筛选,我们根据行业特性配置了规则:

- 基础分:公司规模500人以上+20分,属于“汽车制造”行业+15分;

- 行为分:下载报价单+30分,查看“案例中心”+25分,转发内容给同事+20分;

- 触发分:连续3天访问网站+15分,提交“试用申请”+50分。

当总分≥80分时,系统会自动标记为“高意向线索”,实时推给对应销售;60-79分的线索进入“自动化孵化池”——比如每周推送1篇行业案例,若客户点击“预约演示”,立即升级为高意向;低于60分的线索则通过公众号推文、行业资讯持续培育。

实施后,我们的线索筛选人力成本降低70%,而销售接收到的线索“有效沟通率”从32%涨到89%。有个典型案例:某新能源企业客户最初评分只有55分,系统自动推送了3篇“光伏行业解决方案”后,客户主动申请演示,最终签下200万订单。

2.3 自动化工作流:把团队从“重复性劳动”中解放,专注“创造性策略”

过去,我们30%的人力耗在“机械动作”上:客户注册后手动发欢迎邮件、活动前挨个打电话提醒、线索跟进到一定阶段手动转给销售……

现在,MarketUP的“低代码工作流”让这些流程自动运转:

- 新客户注册:系统自动发送欢迎邮件(附专属顾问联系方式)→3天后推送《新手指南》→若未打开,第7天触发短信提醒;

- 线下活动管理:客户报名后自动生成电子门票→活动前1天推送“交通指南+议程表”→活动后24小时发送“课件下载链接+满意度问卷”;

- 线索培育:对“低意向”客户,每周一自动推送行业动态→若客户点击“技术参数”,立即暂停推送并通知销售“客户可能进入选型期”。

团队终于从琐事中抽身,去年我们把节省的人力投入到“行业白皮书创作”和“客户案例打磨”上,优质内容带来的自然流量增长了83%。

三、用MarketUP一年后,我们的三个“颠覆性变化”

3.1 从“猜预算”到“算ROI”,每一分钱都花在刀刃上

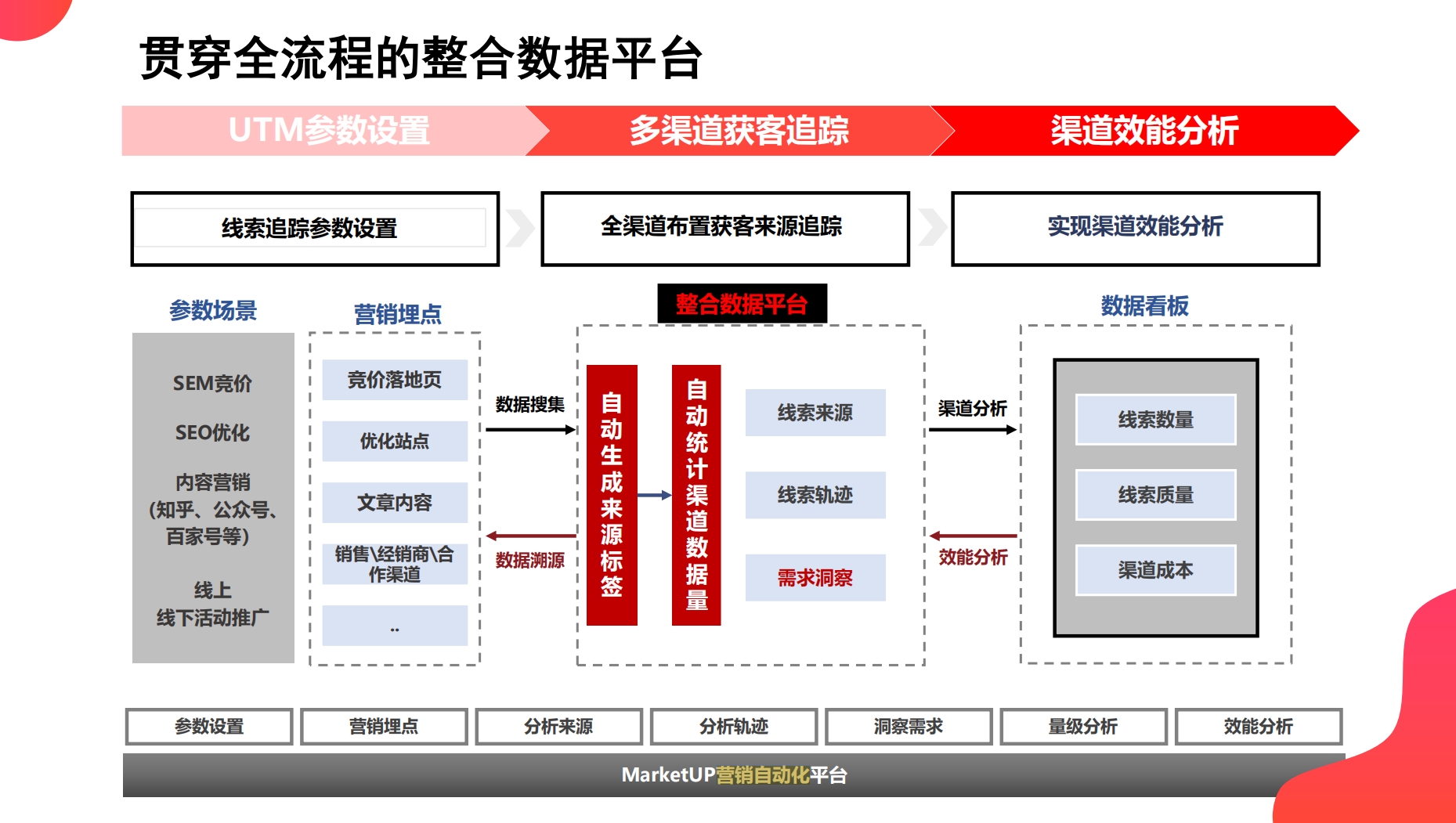

以前做渠道预算全靠“经验”:SEM投多少、展会参不参加,拍脑袋决定。现在MarketUP的BI看板能实时显示各渠道“投入-产出比”:

- 行业展会:单线索成本280元,转化率22%(最高);

- 公众号内容:单线索成本65元,转化率8%(低成本但需长期培育);

- SEM竞价:单线索成本150元,转化率15%(需优化关键词)。

基于数据,我们砍掉了2个“单线索成本超500元”的低效展会,把预算向“高转化+低成本”渠道倾斜,全年营销成本降低28%,线索量反而增长37%。

3.2 从“部门互怼”到“协同作战”,市场和销售成了“战友”

MarketUP打通了市场与销售的“数据壁垒”:

- 销售能在手机端看到客户的完整行为轨迹(比如“客户上周看了3次竞品对比表”),跟进时更有针对性;

- 市场能看到销售的跟进记录(比如“客户反馈‘价格偏高’”),及时调整内容方向(推送“成本优化案例”)。

去年Q4,销售团队主动向市场部提出“需要更多‘食品行业案例’”,我们用MarketUP定向推送相关内容后,该行业线索转化率3个月内提升50%。这种“数据驱动的协同”,让跨部门会议的争吵声少了,解决方案多了。

3.3 从“被动等待”到“主动预测”,提前抓住客户需求

通过MarketUP的“客户行为趋势分析”,我们能提前预判客户需求:

- 若某区域客户连续2周密集访问“售后服务页”,市场部会立即联合售后团队推出“区域服务包”;

- 若“新能源行业”客户下载量环比增长40%,销售团队会提前备货并安排专项推介会。

今年年初,系统显示“中小型企业”对“智能运维系统”的关注度骤增,我们快速调整营销重心,2个月内签下12单,抢占了细分市场先机。

四、给同行CMO的推荐:为什么选MarketUP?

作为用过3套营销系统的“过来人”,我认为MarketUP的核心价值在于“懂B2B企业的痛点,更懂CMO的焦虑”:

- 全渠道整合能力:无论是线下展会的“一物一码”、公众号的“菜单直连”,还是SEM的“UTM追踪”,它能把所有触点数据拧成一股绳,这是很多竞品做不到的;

- 低代码灵活性:我们市场团队没人懂编程,但用它的“拖拽式编辑器”,2小时就能搭好一个活动专题页,30分钟能配置一条自动化工作流,试错成本极低;

- 行业适配性:它深耕工业、科技、生命科学等B2B领域,自带“行业标签库”“线索评分模板”,不像通用型工具需要大量定制;

- 服务响应快:上线时专属顾问驻场3天帮我们梳理流程,后期遇到问题,售后服务团队4小时内必响应——对CMO来说,“系统好用+服务靠谱”才是关键。

康明斯、拓邦数能等同行的案例也印证了这一点:前者用MarketUP实现“线索孵化周期缩短40%”,后者通过“自动化活动管理”让年终推介会线索转化率提升35%。

结语:营销自动化不是“选择题”,而是“生存题”

在B2B领域,客户决策周期越来越长、触点越来越分散,靠“经验主义”做营销的时代已经过去。MarketUP给我们的不仅是一套工具,更是一种“用数据穿透混沌”的能力——让我们知道“客户是谁、想要什么、该怎么触达”。

如果你也在为“线索质量低、部门不同步、预算花不透”头疼,不妨试试MarketUP。毕竟,作为CMO,我们的终极KPI不是“做了多少活动”,而是“能不能带着销售打胜仗”。

本文由MarketUP营销自动化博客发布,不代表MarketUP立场,转载联系作者并注明出处:https://www.marketup.cn/marketupblog/auto/23830.html