作为一家专注于工业自动化设备生产的企业,我们在2024年初曾陷入一个尴尬的境地:每年投入近百万营销费用,线索转化率却不足3%,销售团队每天被大量无效线索消耗精力,而真正有采购意向的客户却因跟进不及时悄悄流失。直到引入MarketUP营销自动化系统,这一局面才彻底扭转——短短8个月,我们的有效线索量增长210%,成交订单量提升95%,销售团队人效翻了一倍。今天,我想以亲历者的身份,聊聊这场转型背后的真实故事。

一、那些曾让我们头疼的“老大难”问题

我们公司主要生产用于汽车零部件加工的精密自动化设备,客户群体集中在汽车制造商、零部件供应商等

B2B企业。这类客户的采购决策链条长,从初次接触到最终签单平均需要8-12个月,这意味着“线索质量”和“培育耐心”缺一不可。但在使用MarketUP之前,我们的营销链路几乎是“裸奔”状态:

线索来源像“散沙”,根本抓不住

市场部的获客渠道很杂:行业展会、SEM竞价、公众号推文、销售陌拜……但这些线索分散在Excel表格、销售微信、展会登记表等不同地方,别说追踪来源了,光是汇总整理就要花3天时间。有次销售跟进一个客户时,对方说“三个月前下载过你们的技术手册”,我们翻遍记录都找不到相关信息,最后眼睁睁看着这个订单被竞争对手抢走。

销售团队天天喊“没线索”,其实是“不会筛”

每个月市场部能收集到200多条线索,但销售反馈“80%都是无效的”。后来才发现,问题出在“筛选标准”上:有些客户只是下载了基础产品手册,销售就急着上门拜访;而真正浏览过价格页、参加过技术研讨会的高意向客户,却因为没被标记而被冷落。有个汽车零部件厂商的技术总监,连续3次参加我们的线上直播,却一直没被销售注意到,直到他主动打电话咨询,我们才知道这是个预算超百万的潜在客户。

客户培育“一刀切”,越推越疏远

最让我们受挫的是客户孵化环节。市场部每周统一发一封产品邮件,内容都是千篇一律的“公司简介+产品参数”。直到有个合作多年的老客户吐槽:“你们能不能别总发这些?我现在更关心你们的设备在新能源汽车领域的应用案例。”我们才意识到,不同客户、不同阶段的需求差异太大,用“大锅饭”式的营销只会让客户反感。

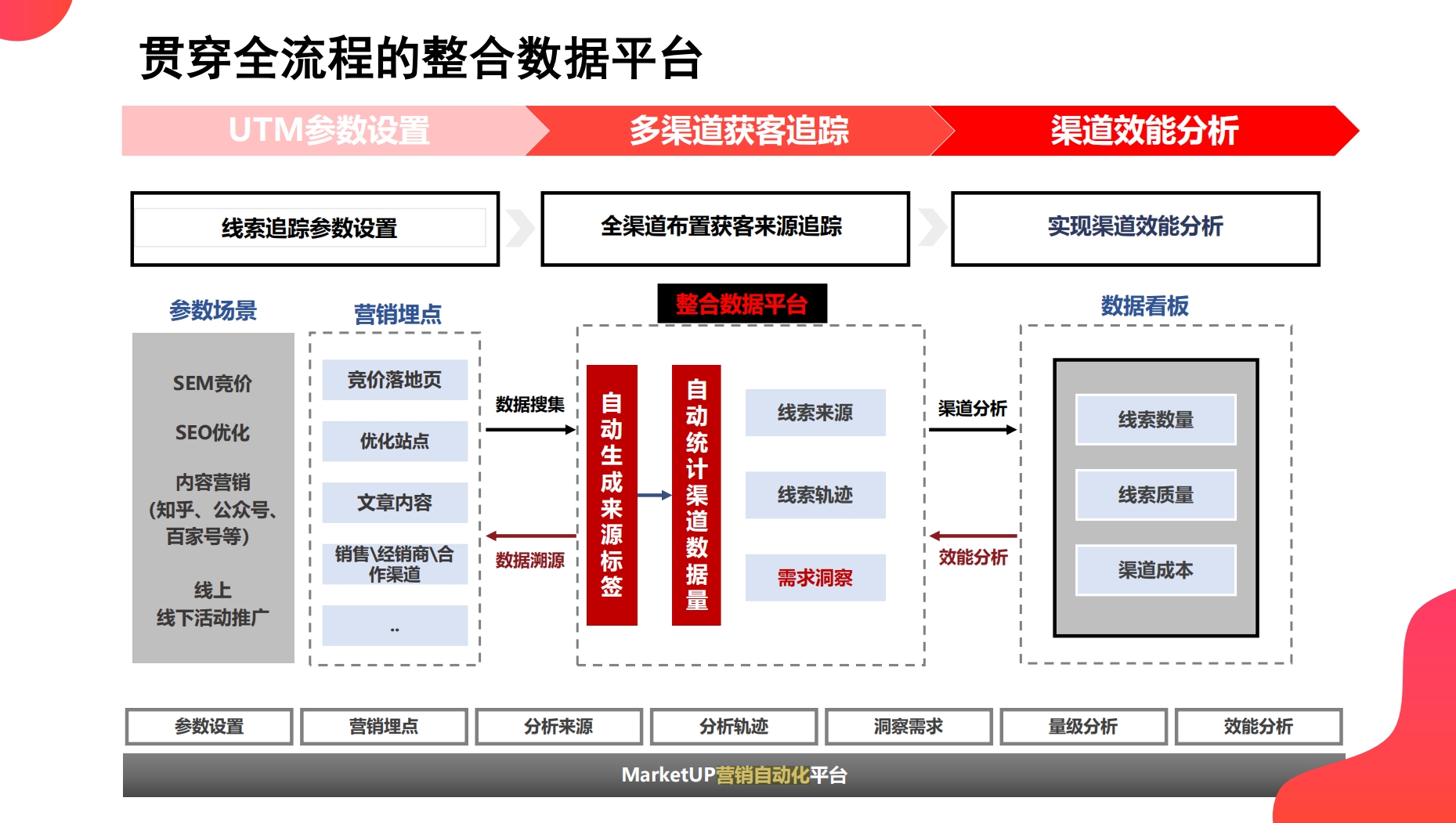

数据复盘全靠“拍脑袋”,钱花得不明不白

每年在展会、SEM上投入大量资金,但没人能说清“哪个渠道带来的客户成交率最高”。有次我们在一个行业展会上花了20万搭建展台,收集到50张名片,最后只有1个转化,这种“无效投入”的情况屡见不鲜。销售总监常说:“我们就像蒙着眼睛在扔钱,不知道哪次能砸中客户。”

点击获取MarketUP产品手册

二、用MarketUP搭起“全流程自动化”的骨架:三个关键转折点

2023年3月,在朋友的推荐下我们接触了MarketUP。最初只是抱着“试试看”的心态,没想到这套系统从“获客—筛选—培育—成交”全链路的设计,正好戳中了我们的痛点。

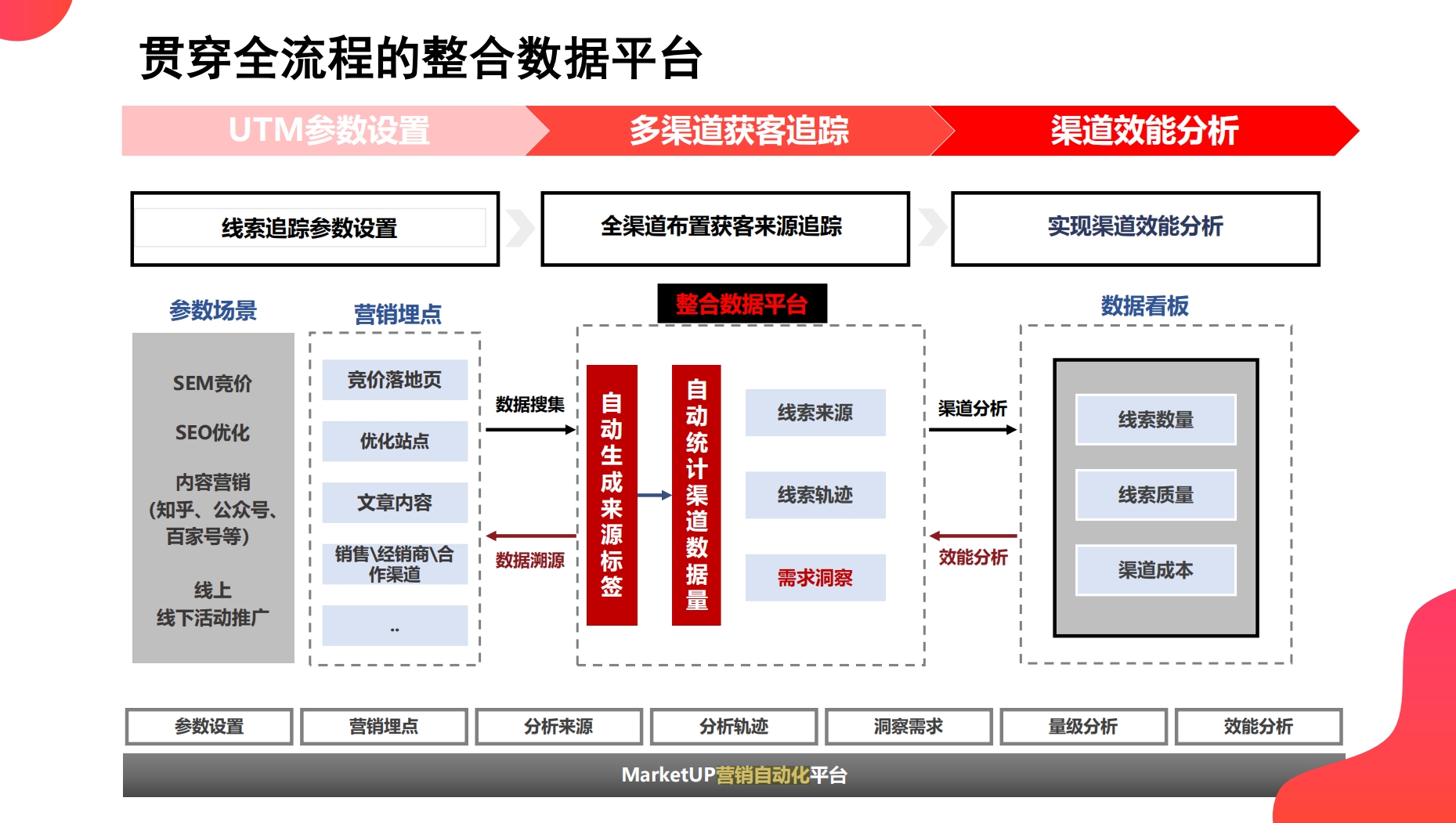

转折点1:用“全渠道获客中枢”把线索“拧成一股绳”

MarketUP给我们的第一个惊喜,是解决了线索“散、乱、丢”的问题。我们做的第一件事,就是用它的“营销基础设施”搭建了统一的获客入口:

- 把官网改造成“营销型官网”,用拖拽式工具添加了“技术手册下载表单”“在线咨询弹窗”,客户只要留下信息,系统就会自动记录来源渠道(比如是从百度搜索来的,还是从公众号跳转的);

- 给每个销售配置了“智慧名片”,销售拜访客户时,客户扫码就能查看产品资料,而客户的浏览轨迹(比如看了哪款设备的参数、停留了多久)会实时同步到系统;

- 线下展会时,用MarketUP生成“带参二维码”贴在展台上,客户扫码签到后,系统会自动给他们打“展会来源”标签,后续的互动行为(如下载资料、关注公众号)也能被追踪。

记得第一次用这套系统参加上海的工业自动化展会,结束后当天就在后台看到了32条线索的完整轨迹:有15人下载了《汽车零部件加工解决方案》,8人查看了“新能源汽车专用设备”页面,3人直接在

智能名片上发起了咨询。市场部经理感慨:“以前展会结束要等一周才能整理完线索,现在当天就能知道哪些客户值得重点跟进。”

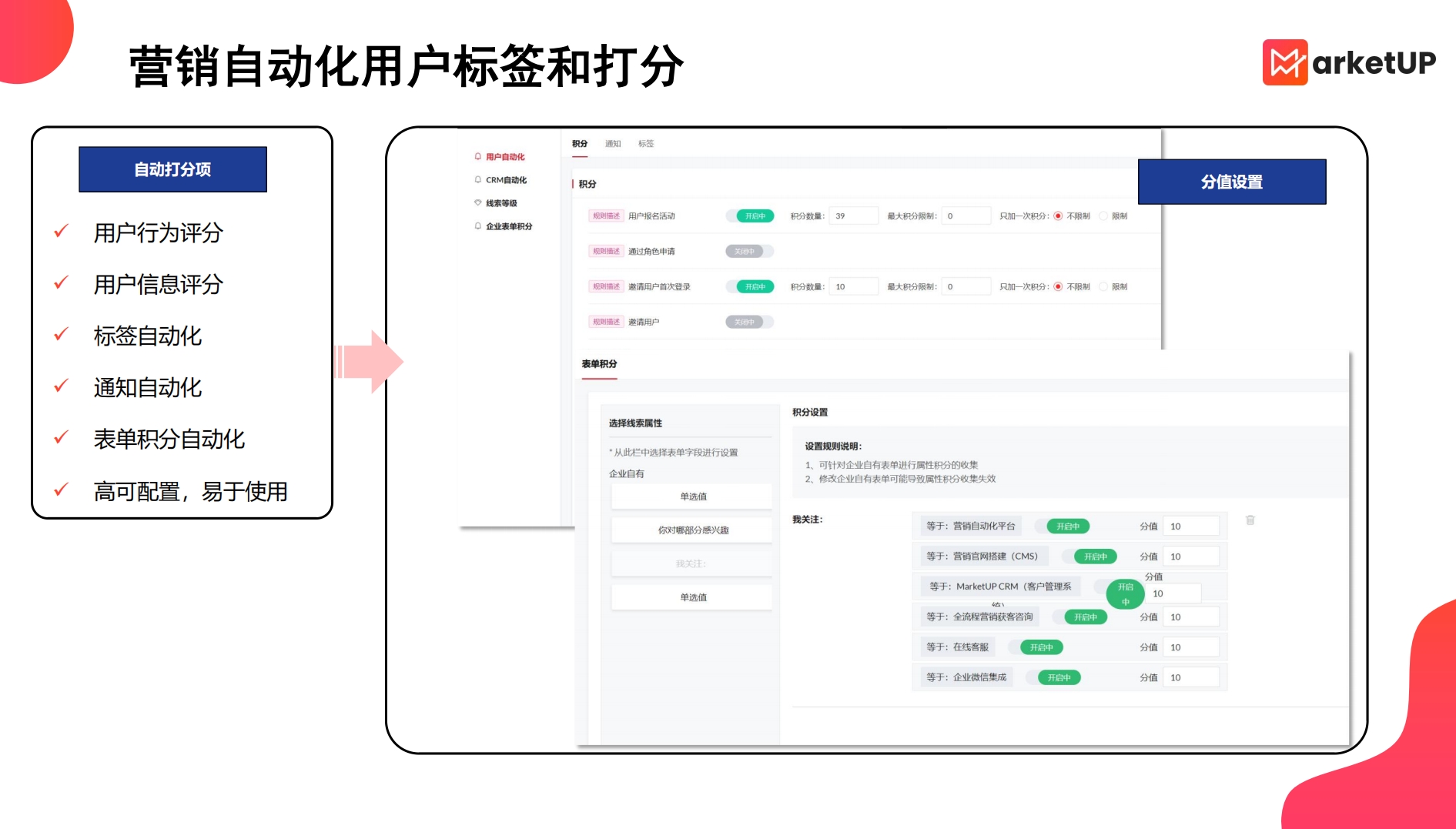

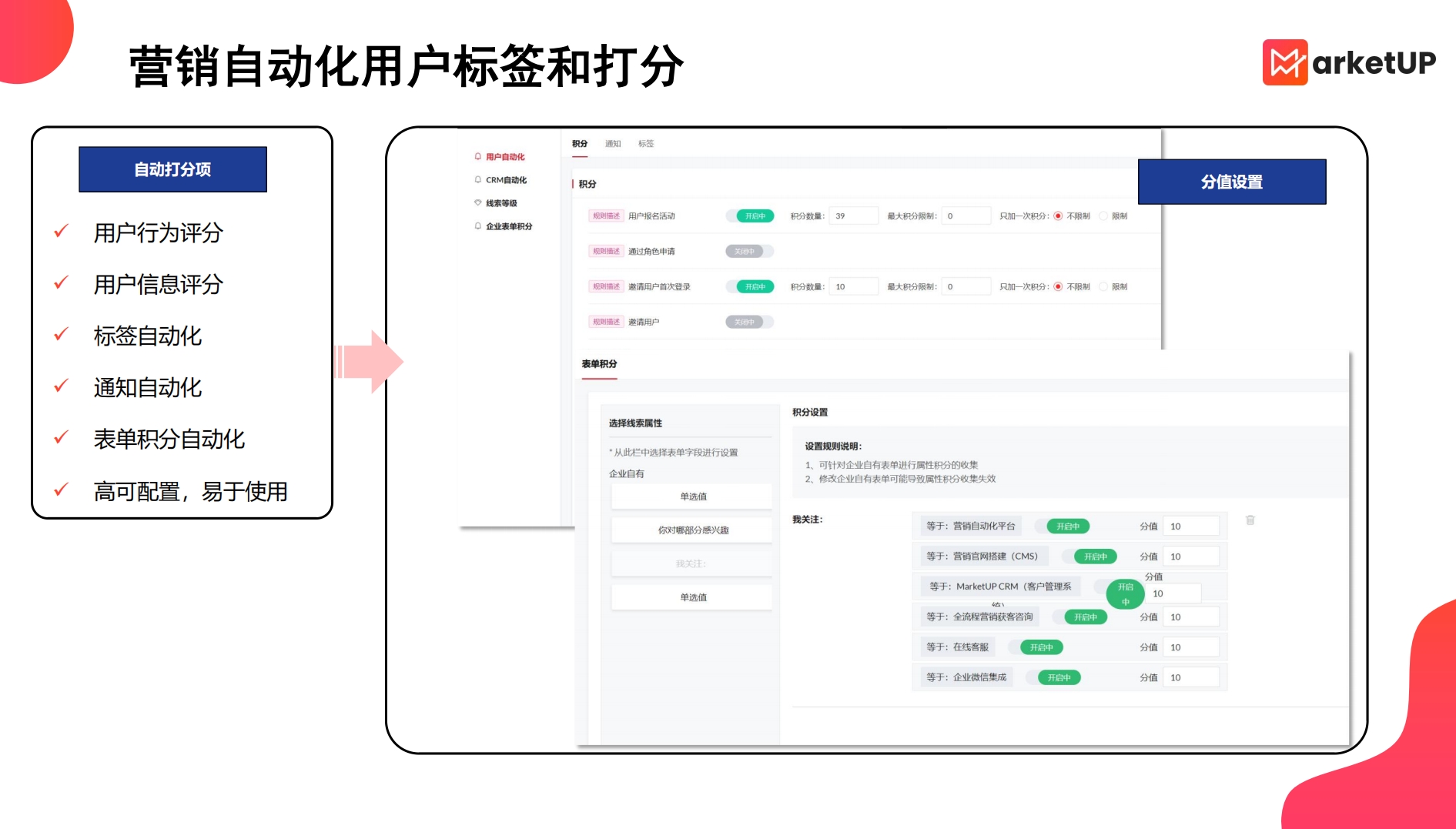

转折点2:靠“标签+评分”让线索自己“说话”

线索多了还不够,关键是要知道“谁最有可能买单”。MarketUP的“标签管理与线索评分”功能,帮我们实现了线索的“自动分类”:

- 系统会根据客户的“属性”打标签,比如“汽车制造业”“500人以上企业”“位于华东地区”;

- 再根据“行为”打标签,比如“下载过解决方案”(+20分)、“参加过技术直播”(+30分)、“查看价格页”(+50分);

- 最后按“星级”分类:一星(非目标客户,直接放入公海)、二星(需培育,每周发行业资讯)、三星(6个月内有采购计划,重点推送案例)、四星(2个月内有明确需求,分配给销售)。

有个典型案例:一家浙江的汽车零部件企业,最初只是在官网下载了基础手册(二星),系统自动给它推送了《华东地区客户案例集》;1个月后,客户查看了“自动化生产线报价”页面(升至三星),系统又推送了同行业的合作视频;再过半个月,客户主动报名参加线下技术研讨会(升至四星),系统立刻把它分配给负责华东区域的销售。整个过程没花市场部一分额外精力,却让这个客户在3个月后就签订了500万的订单。

销售团队再也不用抱怨“线索质量差”了。以前他们每天要花2小时筛选线索,现在系统会自动把四星线索“推”到工作台,销售只需要聚焦“有明确需求”的客户,跟进效率提升了60%。

转折点3:用“自动化工作流”让客户培育“有温度又高效”

最让我们惊艳的是MarketUP的“

自动化营销流程”。它不是简单的“批量发邮件”,而是像一个“隐形的营销助理”,根据客户的行为自动推送匹配的内容:

- 当客户刚接触我们(一星→二星),系统会发《工业自动化设备选型指南》这类科普内容,帮他们建立认知;

- 当客户开始对比产品(二星→三星),系统会推送《与某知名车企的合作案例》《设备运行成本分析表》,打消他们的顾虑;

- 当客户进入决策期(三星→四星),系统会自动触发“销售跟进提醒”,同时推送“近期优惠活动”,临门一脚促转化。

我们还针对“沉默客户”设置了唤醒流程:如果客户30天内没有任何互动,系统会先发送一封《行业趋势白皮书》(不带明显推销痕迹),如果仍无响应,再暂停推送1个月,避免引起反感。有个客户沉默了半年,就是被这封白皮书重新激活的,后来成了我们的年度大客户。

销售总监在季度会上说:“以前我们总觉得‘客户培育’是市场部的事,现在才发现,系统能比人更懂客户的需求——它不会漏掉任何一个细节,也不会因为忙碌而忘记跟进。”

点击获取MarketUP产品手册

三、看得见的增长:8个月后的“成绩单”

从2024年3月上线MarketUP到11月,我们的业务数据发生了翻天覆地的变化:

- 线索量:从每月200条增至620条,其中有效线索(三星及以上)占比从15%提升至48%;

- 转化率:MQL(营销合格线索)到SQL(销售合格线索)的转化率从8%升至25%,SQL到成交的转化率从12%升至28%;

- 订单量:半年内新增订单37笔,比去年同期增长95%,其中有11笔来自“自动化培育”的线索;

- 成本控制:通过BI看板发现“SEM竞价”的获客成本是“行业展会”的3倍,于是调整了渠道投入,整体获客成本降低了32%。

更意外的是团队的变化:市场部从“被动执行”变成“策略制定者”,他们通过数据看板发现“技术直播”的线索质量最高,于是把更多精力放在直播内容策划上;销售团队从“盲目拜访”变成“精准出击”,人效提升后,甚至有精力开发新的区域市场。

最近我们在系统里看到一组很有意思的数据:有个客户从首次下载资料到最终签单,整整经历了10个月,期间系统自动给他推送了12篇内容、3次活动邀请,销售只跟进了4次。放在以前,这样的客户很可能早就被遗忘了,但现在,靠着MarketUP的“全流程自动化”,我们稳稳地抓住了这个百万级订单。

四、写给同行业的心里话:B2B企业的营销自动化,该这样做

作为工业制造领域的从业者,我深知我们这个行业的营销难点:客户决策慢、需求个性化强、对信任度要求高。但使用MarketUP的经历让我明白,这些难点恰恰是营销自动化可以发挥价值的地方——它不是要替代人的沟通,而是要帮我们把精力放在“最有价值的环节”上。

如果你的企业也面临“线索少、转化难、团队累”的问题,我建议你不妨从这三点入手:

- 先把“线索入口”统一起来,别让客户在不同渠道留下的痕迹变成“信息孤岛”;

- 给线索“打分分类”,让销售的每一分精力都花在“值得的客户”身上;

- 用自动化流程做好“客户培育”,记住:B2B营销拼的不是速度,而是“在客户需要时,你正好出现”。

现在,我们的市场部经理常说:“MarketUP就像给企业装了一个‘营销大脑’,它不仅能记住客户的每一个动作,还能预判他们的需求。”对我们来说,这不仅仅是一套工具,更像是一位“隐形的增长合伙人”——它让我们在复杂的工业市场中,终于找到了一条“可复制、可衡量、可持续”的增长路径。

如果你问我“投入值得吗”,我会说:“看看那些以前会流失的客户,现在都成了我们的长期合作伙伴,这就是最好的答案。”

本文由MarketUP营销自动化博客发布,不代表MarketUP立场,转载联系作者并注明出处:https://www.marketup.cn/marketupblog/auto/23797.html